【人材紹介業の免許取得】失敗しないための完全ガイド|要件・費用・流れ・注意点を徹底解説

「人材紹介業で独立したい」「新規事業として人材紹介を始めたい」とお考えの皆さんが最初にぶつかる壁が「人材紹介業の免許(許可)取得」ではないでしょうか。

人材紹介業では求職者の個人情報保護や、職業安定法などの法律に基づき適切な職業案内を行なう必要があり、厳格な運営が求められるため、厚生労働大臣の許可が必須となります。一方で、免許の取得までには煩雑な手続きや細かい取得要件があり、何の事前情報もなしに進めてしまうと、取得までにかなりの時間を要してしまう事態になりかねません。

そこで本記事では、これから人材紹介業を立ち上げる経営者・個人事業主の方や人材紹介業の責任者の方向けに、

人材紹介免許の取得までに必要な要件・費用や取得までの流れの全容を徹底的に解説します。

この記事を読むことで免許取得でつまずきやすいポイントと回避する方法や、免許取得後の事業運営の具体的な準備まで、「人材紹介の免許取得」に関するすべての情報を網羅的に把握できますので、最後まで記事を読んで人材紹介事業をスムーズにスタートさせましょう。

目次

Toggle人材紹介事業に免許は必要?

人材紹介事業の立ち上げを検討している方にとって、まず最も気になるのが「本当に免許が必要なのか?」という点ではないでしょうか。結論から言えば、営利目的で他者の求職活動をサポートし、企業と求職者を仲介する「有料職業紹介事業」を行うには、厚生労働大臣の許可(免許)が義務付けられています。

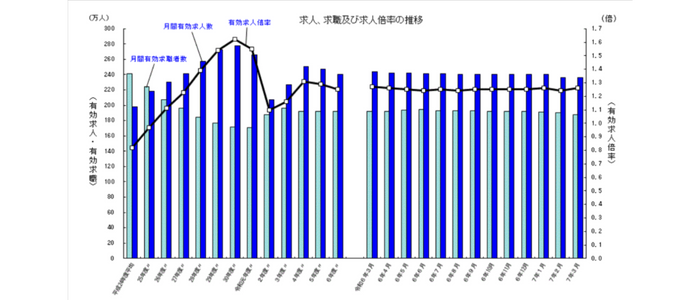

人材紹介業界の今後

出展:厚生労働省 一般職業紹介状況(令和7年3月分及び令和6年度分)について

少子高齢化による労働力人口の減少、DX推進に伴う新たな職種の誕生、そして働き方の多様化など、日本の労働市場は近年大きく変化しています。このような背景から、企業は優秀な人材の確保に苦戦し、個人のキャリア形成においても専門的なサポートを求める声が高まっています。

このような状況において、企業と求職者の双方のニーズを的確に捉え、最適なマッチングを実現する人材紹介事業の役割は、今後ますます重要性を増していくと考えられます。特に、特定の業界や職種に特化した専門性の高い人材紹介や、若手・ミドル層・シニア層など特定のターゲットに絞った人材紹介など、ニッチな領域での需要拡大が見込まれています。

そういったなかで、職業紹介に「人の介在価値」は依然不可欠です。昨今はAIなどのテクノロジーの進化によりマッチングの効率化は進むものの、求職者の潜在的なニーズを引き出し、企業の文化や風土に合致する人材を見極められるスキルが人材紹介業には求められています。

このように、人材紹介業は労働人口不足による採用競争の激化や、人の介在価値の重要性の高まりを背景に、今後も成長が見込まれている業界といえます。

なぜ人材紹介事業に免許が必要なのか

- 資産の総額が500万円以上であること:

職業紹介事業は求職者の個人情報を取り扱い、求職者のキャリアや生活に直結する重要な選択をサポートする事業です。そのため、不適切な運営や悪質な事業者から求職者を守り、公正かつ適切な職業紹介が行われることを保証するために、国の監視下で運営される必要があります。 - 職業紹介の質の確保:

専門的な知識や倫理観を持たない事業者が無秩序に参入することを防ぎ、質の高い職業紹介サービスが提供されることを目的としています。 - 労働市場の安定化:

職業安定法は、失業の予防や雇用の促進、労働力の需給調整などを通じて、労働市場全体の安定を図ることを目的としており、免許制度は目標達成のために不可欠な要素です。 - 不当な搾取の防止:

人材紹介会社が企業から徴収する紹介手数料の徴収方法や金額などに関して、不当な搾取が行われることを防止し、適正な料金体系でのサービス提供を促しています。

免許なしで人材紹介業を運営した場合のリスクは

- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

無許可で事業を行った場合の最も基本的な罰則で、刑事罰の対象となるため前科がつくことになります。 - 事業停止命令

労働局から事業停止命令を受け、事業の継続が不可能になります。 - 社会的信用の失墜

行政処分や刑事罰を受けた場合、企業としての信頼性や社会的信用が大きく損なわれます。これにより、顧客からの信頼を失い、企業からの取引停止や求職者からの依頼が途絶える可能性があります。 - 損害賠償請求

不適切な職業紹介や情報管理の不備などにより、求職者や企業に損害を与えた場合、損害賠償を請求されるリスクがあります。

【2025年最新版】有料職業紹介免許を取得するために必要な要件一覧

責任者に関する要件

人材紹介事業を運営するためには、必ず「職業紹介責任者」を置くことが義務付けられています。職業紹介責任者とは、事業の運営全般を統括し、職業安定法を遵守した適正な職業紹介を行うための重要な役割を担っています。

- 役員または法人の代表者であること:

原則として、会社の役員(取締役、執行役など)または代表者が職業紹介責任者を務める必要があります。これにより、事業の意思決定に直接関与し、責任を負う立場であることを明確にしています。 - 欠格事由に該当しないこと:

職業紹介責任者に選出される者は以下の欠格事由に該当していないか確認する必要があります。

①:禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

②:職業安定法などの労働関係法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

③:破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

④:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑤:心身の故障により職業紹介責任者の業務を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの - 職業紹介責任者講習の受講:

職業紹介責任者講習とは厚生労働大臣が定める講習で、職業安定法や個人情報保護に関する知識、職業紹介の実務などを習得し、適切な事業運営のために受講が必須とされています。この講習を、事業所の新規申請日または更新申請日の前5年以内に受講している必要があります。 - 過去に職業紹介事業の責任者として業務経験があること(推奨):

必須要件ではありませんが、過去に職業紹介事業の責任者としての経験や、人材紹介の実務経験がある方が望ましいとされています。

これらの要件を満たす人材を責任者として配置できるかどうかが、免許取得の重要なポイントとなります。

財産に関する要件

人材紹介事業に限ったことでは有りませんが、万が一のトラブルや、事業運営の途中で資金繰りが悪化し、求職者や企業に迷惑をかけることを防ぐためにも、安定的に事業を運営できる財政基盤は必要不可欠です。

そのため、人材紹介事業の免許申請時には、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。

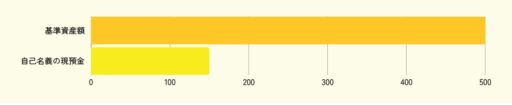

- 資産の総額が500万円以上であること:

法人の場合、直近の貸借対照表において資産の総額が500万円以上であることを証明する必要があります。これにより、事業運営に必要な設備投資や運転資金を賄えるだけの財務的な体力があるかを確認しています。 - 負債の総額を引いた額(基準資産額)が500万円以上であること:

負債を差し引いた純資産が500万円以上である必要があります。これにより、返済義務のある負債に圧迫されずに事業運営ができることを確認します。 - 自己資本比率が20%以上であること:

自己資本比率とは、総資産に占める自己資本の割合のことで、自己資本比率が20%以上あれば、安定した財務体質であることを示します。 - 法人設立時の資本金について:

法人を設立する場合、上記の財産要件を満たすために資本金を500万円以上とすることが一般的です。ただし、必ずしも資本金が500万円でなければならないというわけではなく、資本金に加えて、事業開始時の運転資金や設備投資費用など、事業に必要な資金が十分にあることを示すことが重要です。

個人情報保護に関する要件

人材紹介事業では、求職者の氏名、住所、職歴、学歴、希望条件、健康状態などの個人情報を大量に取り扱います。これらの個人情報を適切に管理し、漏洩や不正利用を防ぐための体制が整備されていることが求められます。

具体的には、以下のいずれかの措置を講じている必要があります。

- 個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の導入:

一般財団法人日本情報経済社会推進協会が運営するプライバシーマーク(Pマーク)の認証を取得していること。 - 個人情報保護に関する規程の策定・運用:

プライバシーマークを取得していない場合でも、以下のような個人情報保護に関する社内規程を策定し、それに従って適切な管理体制を構築していること。

・個人情報取扱責任者の選任

・個人情報の収集、利用、保管、廃棄に関する手順の明確化

・個人情報のアクセス制限、物理的・技術的安全管理措置の実施

・従業員への個人情報保護に関する教育の実施

・個人情報保護に関する苦情・相談窓口の設置

事業所に関する要件

- 独立した事業所であること:

・他の事業と同一の場所で事業を行う場合でも、パーティションなどで明確に区切られており、人材紹介事業の専用スペースが確保されている必要があります。

・他の会社のオフィスの一部を間借りする形や、個人の住居の一部をオフィスとする場合でも、独立性が保たれていることが重要です。

・入り口が明確に分かれているか、執務スペースと来客スペースが区別されているかなどが確認されます。 - 適切な設備が整っていること:

・執務に必要な机、椅子、パソコン、電話、インターネット環境などの設備が整っている必要があります。

・個人情報を取り扱うため、鍵付きの書庫やキャビネットなど、情報漏洩を防ぐための設備があることが望ましいです。

・求職者との面談を行うスペースがある場合、プライバシーに配慮した環境が求められます。 - 広さに関する明確な規定はないが、適切な執務・面談スペースがあること:

・広さに関する具体的な数値規定はありませんが、事業規模に見合った適切な執務スペースと、必要に応じて来客対応や面談ができるスペースが必要です。あまりに狭い空間では、適切な事業運営が困難と判断される場合があります。 - 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業または性風俗特殊営業が行われる場所ではないこと:

・倫理的な観点から、風俗営業などが行われる場所での人材紹介事業は認められません。

【2025年最新版】 人材紹介業の免許取得・許認可申請にかかる登録手数料を解説

法人登記にかかる費用

- 株式会社設立の場合:

・定款認証手数料:3万円~5万円(資本金によって変動)

例:人材紹介業の場合は資本金500万円以上であることがほとんどのため、5万円

・収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)

・登録免許税:資本金の0.7%(最低15万円)

例:資本金500万円の場合、5,000,000×0.007=35,000円

ただし、15万円に満たないときは、最低15万円

・合計:20万円~30万円程度(司法書士に依頼する場合は別途報酬が発生) - 合同会社設立の場合:

・収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)

・登録免許税:資本金の0.7%(最低6万円)

例:資本金500万円の場合、5,000,000×0.007=35,000円

ただし、最低6万円なので6万円

・合計:6万円~10万円程度(司法書士に依頼する場合は別途報酬が発生)

その他に必要となる費用

- 職業紹介事業者講習の受講料:

・1名あたり約15,000円~20,000円程度(受講団体によって異なります)

・責任者だけでなく、複数の担当者が受講するケースもあります。 - 有料職業紹介事業許可申請手数料:

・新規申請の場合:5万円(事業所が2つ以上の場合、1つ増加毎に+1.8万円)

・更新申請の場合:1万円

・この手数料は、申請時に国に支払うもので、一度支払うと返還されません。 - 登録免許税(個人の場合):9万円

・法人の場合は前述の登録免許税に含まれますが、個人事業主として申請する場合は、別途登録免許税が発生する場合があります。 - 事業所賃貸費用:

・オフィスを借りる場合は、敷金、礼金、仲介手数料、家賃などがかかります。これは地域や広さによって大きく変動します。 - 設備費用:

・パソコン、プリンター、電話、インターネット回線、オフィス家具などの購入費用も場合によっては必要になります。 - システム導入費用(任意):

・求職者・求人管理システム、スカウトサービス、求人データベースなどを導入する場合は、初期費用や月額費用が発生します。 - 専門家への依頼費用(任意):

・行政書士や社会保険労務士などの専門家に申請代行を依頼する場合、別途報酬が発生します。相場は20万円~50万円程度ですが、依頼する範囲や専門家によって異なります。 - 運転資金:

・免許取得後も、事業が軌道に乗るまでの間は、家賃、人件費、広告宣伝費などの運転資金が必要になります。最低でも3ヶ月~6ヶ月分の運転資金を用意しておくことが推奨されます。

【2025年最新版】人材紹介業の免許取得に必要な書類一覧

人材紹介業の免許取得のためには非常に多くの書類を準備し、提出する必要があります。書類の不備があると審査が滞り、免許取得までの期間が延びてしまうため、一つ一つ丁寧に準備を行いましょう。

以下に主な必要書類のカテゴリと具体例を挙げますが、詳細なリストは各労働局のウェブサイトで確認するか、直接問い合わせて最新情報を入手してください。

法人に関する書類

□:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

原本(1部)・写し(1部)もしくは写し(2部)

法人の基本的な情報(商号、本店所在地、役員など)が記載されたものが必要です。

□:定款または寄付行為

原本(1部)・写し(1部)もしくは写し(2部)

法人の目的、組織、業務執行に関する基本規則が記載されたもの。事業目的に「有料職業紹介事業」が明記されている必要があります。

□:代表者、役員の住民票の写し

全役員の住民票。本籍地の記載があり、個人番号の記載がないものが必要です。

□:役員の履歴書

原本(1部)・写し(1部)もしくは写し(2部)

職務経歴などが記載されたものが必要となります。

財産に関する書類

□:直近の貸借対照表、損益計算書(確定申告書含む)

正本(1通)・写し(1通)

財務状況を証明するものをご用意ください。

□:純資産額に関する明細書

財産要件を満たしていることを示す詳細な内訳です。

□:預金残高証明書

銀行が発行する預貯金の残高証明です。

□:その他、財産を証明する書類(不動産登記簿謄本など)

不動産を所有している場合などを証明する書類も必要です。

事業所に関する書類

□:事業所の登記事項証明書(または賃貸借契約書の写し)

事業所の所在地を証明するもの。

□:事業所の平面図

事業所のレイアウト(執務スペース、面談スペース、個人情報保管場所など)がわかるもの。

□:事業所の写真

事業所の外観、内観(特に独立性がわかるように)の写真。

□:事業所が賃貸物件の場合、家主の承諾書

職業紹介事業を行うことについて、家主からの承諾を得ていることを示す書類。

職業紹介責任者に関する書類

□:職業紹介責任者の履歴書

□:職業紹介責任者講習受講証明書の写し

□:職業紹介責任者の住民票の写し

□:職業紹介責任者の身分証明書(本籍地の市町村発行)

□:職業紹介責任者の欠格事由に該当しない旨の誓約書

個人情報保護に関する書類

□:個人情報適正管理規程

個人情報の収集、利用、保管、提供、廃棄などに関する社内規程。

□:個人情報保護体制の概要

個人情報保護マネジメントシステムの全体像を示す資料。

□:プライバシーマーク認証の写し(取得している場合)

その他の書類

□:有料職業紹介事業計画書

事業の概要、事業活動の計画、紹介予定求職者数、紹介予定企業数、年間収支見込みなどを記載。

□:手数料に関する規程

どのような場合に、いくらの手数料を徴収するのかを定めた規程。

□:返戻金制度に関する規程(必要な場合)

紹介した人材が早期退職した場合などに、手数料の一部を返金する制度を設ける場合の規程。

□:個人情報取扱事業者の届出(必要な場合)

【2025年最新版】人材紹介業の免許取得申請~登録までの流れ

人材紹介業の免許取得は、多くの要件と書類準備が必要となるため、計画的に進めることが重要です。ここでは申請から免許取得までの一般的な流れを解説します。

STEP①:事業所等の準備

- 事業所の選定・契約

前述の事業所に関する要件を満たす物件を探し、賃貸契約を締結します。賃貸契約書や平面図が必要となるため、契約前に要件を確認しておきましょう。 - 職業紹介責任者の選任・確定

責任者を誰にするか決定し、責任者に関する要件を満たしているかを確認します。特に、職業紹介責任者講習の受講証明書は必須となるため、未受講の場合は速やかに受講の手配をします。 - 財産要件の確認

会社の財務状況を確認し、財産要件を満たしているかチェックします。もし満たしていない場合は、増資や現預金の準備など、対策を講じる必要があります。 - 財産要件の確認

個人情報保護規程の策定や、個人情報管理のための物理的・技術的対策を講じます。具体的には、鍵付きの書庫やセキュリティ対策の施されたPCの導入といった準備を進めます。 - 法人設立(未設立の場合)

法人として事業を行う場合は、法務局での法人登記を済ませ、履歴事項全部証明書を取得できるようにします。

STEP②:職業紹介事業者講習の受講

職業紹介責任者となる方は、厚生労働大臣が定める「職業紹介責任者講習」を受講しなければなりません。この講習は、職業安定法や関連法規、個人情報保護、職業紹介の実務に関する知識を習得するためのもので、有効期限は受講日から5年間です。有料職業紹介の免許申請時には、この講習の修了証明書(写し)の提出が必須となっています。

講習は全国各地で定期的に開催されていますので、早めに情報を収集し、受講を済ませておくことをお勧めしています。特に、講習は人気が高く、予約が取りにくい場合があるため、余裕を持ったスケジュールで計画しましょう。

STEP③:申請書類の提出

上記①②の準備が整い次第、必要書類を全て揃え、管轄の都道府県労働局(または厚生労働省)に提出します。

- 申請窓口の確認

事前に管轄の労働局の職業安定部職業紹介課(名称は労働局によって異なる場合があります)に問い合わせ、申請窓口や担当部署を確認します。 - 提出前の最終チェック

提出前に、全ての書類が揃っているか、記載漏れや誤りがないか、有効期限が切れていないかなどを厳重にチェックします。不備があると、審査が遅れる原因となります。 - 手数料の納付

申請手数料(5万円)を納付し、その証明書を添付して提出します。 - 審査

提出された書類は、労働局の担当者によって厳正に審査されます。この審査では、書類の内容が要件を満たしているか、記載された情報が事実と合致するかなどが確認されます。必要に応じて追加資料の提出や、事業所の実地調査、担当者からのヒアリングが行われることもあります。 - 許可証の交付

審査に合格すると、厚生労働大臣から有料職業紹介事業許可証が交付されます。許可証の交付を以て、晴れて人材紹介事業をスタートすることができます。

免許取得までの期間

一般的に申請書類提出から許可証交付までには、約2~3ヶ月程度の期間がかかると言われています。ただし、書類の不備があった場合や、審査が混み合っている時期など、状況によってはそれ以上の期間を要することもあります。そのため、事業開始の予定がある場合は、十分な期間を見込んで早めに準備を開始しましょう。

開業に向けて必要な事項についてはコチラのチェックシートで確認可能です。人材紹介免許の取得をスムーズに進めるためにもダウンロードして、ヌケモレが無いように確認を行いましょう。

【2025年1月~変更点】人材紹介免許取得の許可条件の追加

- 求職者への金銭等提供の禁止

求職者に対して、入社お祝い金など社会通念上相当だと認められる程度を超える金銭などの提供を行ってはいけません。 - 就職後2年間の転職推奨の禁止

自身の職業紹介によって就職した者に対して、就職後2年間は転職の推奨を行ってはなりません。ただし、以下のような場合は一部、容認されます。

①:紹介した求職者に対する定期的なフォロー連絡を行なう場合

②:匿名集客等で求職者登録を募った際に、後から転職推奨禁止の担当者であることが判明した場合

これらの規則は2025年1月1日以降に人材紹介免許を取得する場合に適用されます。また、すでに免許を取得している企業の場合は、許可有効期間の更新の際に許可条件が追加されます。万が一、更新時期を迎える前にこれらの条項(あるいは、職業安定法指針の同項目)に違反した場合、厚生労働省からの是正指導が入ります。さらには、違反が繰り返されるような場合には

許可の取消対象となる可能性があるので、このような最新情報にも細心の注意を払っておきましょう。

【実際の声】人材紹介の免許取得までにつまづきやすいポイントとは

人材紹介業の免許取得は多くの人材紹介事業者にとって最初の難関ですが、申請手続きを進めるなかで多くの人がつまずきやすいポイントを事前に把握しておくことで、スムーズに免許取得の手続きを進めることができます。

ここでは、実際に人材紹介免許を取得した方からヒアリングした、免許取得までにつまづいたポイントについて紹介いたします。

思っている以上に時間がかかる

「書類を提出すればすぐに許可が下りるだろう」と考えていると、予想外に時間がかかり、事業開始が遅れてしまうケースが少なくありません。主な原因は以下の通りです。

- 書類作成に時間がかかる

提出書類は多岐にわたり、一つ一つの記載内容も詳細が求められます。特に事業計画書や個人情報保護規程などは、作成に専門的な知識と時間を要します。 - 書類の不備による差し戻し

記載漏れ、誤字脱字、必要書類の不足、有効期限切れなど、些細な不備でも労働局から差し戻しを受け、修正・再提出が必要になります。これが複数回発生すると大幅に時間が遅延します。 - 労働局の審査期間

申請書類提出後、労働局での審査には約2~3ヶ月かかります。混雑状況によってはさらに長引くこともあります。この期間は、事業者側でできることが限られるため、焦りを感じるかもしれません。 - 補正対応に時間がかかる

審査中に労働局から問い合わせや追加資料の提出を求められる「補正」が発生した場合、その対応にも時間を要します。

計画どおりに事業をスタートさせるためには、余裕を持ったスケジュールを立て、早めに準備に取り掛かかりましょう。また、書類作成は細心の注意を払い、可能な限り専門家(行政書士など)のサポートも検討すると良いでしょう。

書類の作成が難しい

前述の通り、人材紹介業の免許申請書類は種類が多く、内容も専門的であるため、書類作成に難しさを感じることも多いです。

- 有料職業紹介事業計画書

事業のビジョン、具体的なサービス内容、収支計画、組織体制など、事業の全体像を明確に記載する必要があります。内容としては、実現可能性の高い具体的な計画が求められます。特に収支計画は、現実的な売上目標や経費を積み上げ、事業の継続性を示す必要があります。 - 個人情報適正管理規程

個人情報保護法に準拠し、自社の事業形態に合わせた規程を策定する必要があります。個人情報の取得から利用、保管、提供、廃棄に至るまでのプロセスと、セキュリティ対策、従業員への教育、苦情処理体制などを具体的に明文化しなければなりません。テンプレートを利用するにしても、自社に合わせてカスタマイズする作業が非常に煩雑です。 - 手数料に関する規程

手数料の体系(例:理論年収の〇%)を明確にし、返戻金制度を設ける場合はその条件なども詳細に定める必要があります。職業安定法に抵触しないよう、適正な手数料設定が求められます。

これらの書類作成に不安がある場合は、専門知識を持つ行政書士や社会保険労務士に依頼することをおすすめします。

求人データベースBeeでは多数の人材紹介エージェント様の立ち上げ支援を行っています。

「行政書士などの専門家への依頼のハードルが高い」「まずはアドバイスがほしい」などのニーズをお持ちの方は一度担当者にご相談ください!

オフィスの構造と設備が要件を満たせない

事業所に関する要件は実際に現地調査が行われる可能性もあるため、特に注意が必要です。よくある事例として、以下の要件を満たすことが出来ていない場合が多くあります。

- 独立性の確保

バーチャルオフィスやシェアオフィスの一部を利用する場合、他社との明確な区切りや、個室での面談スペースの確保が難しい場合があります。パーテーションで区切られていても完全に独立した空間と認められないケースもあるため、注意が必要です。自宅兼オフィスの場合も、生活スペースと事業スペースが明確に分離されているか、プライバシーが確保されているかが厳しく見られます。 - セキュリティ対策

個人情報を取り扱うため、鍵付きの書庫や施錠できるキャビネット、セキュリティ対策が施されたPCなど、情報漏洩を防ぐための設備が求められます。これが不十分だとオフィスとして不適当だと判断されることがあります。 - 看板・表示

「〇〇株式会社 人材紹介事業部」など、事業内容が明確にわかる表示が求められる場合があります。

- 賃貸契約上の問題

賃貸契約書に「オフィスとしての利用を許可する」旨の記載がない場合や、家主が「人材紹介業」という特定の事業を行うことに難色を示すケースがあります。事前に家主の承諾を得る必要があります。

事業所を選ぶ際にはこれらの要件を十分に考慮し、労働局の担当者に事前に相談するなどして、後々のトラブルを防ぐことが賢明です。契約前に実際に事業所として利用できるかを確認しておきましょう。

人材紹介は免許を取得してからが本番!免許してからやるべきことは?

人材紹介業の免許取得は事業スタートの第一歩に過ぎません。免許を取得してからがいよいよ本格的な人材紹介事業のスタートです。

ここでは、人材紹介事業を早期に軌道に乗せるために、免許取得後にやるべき重要なことを解説します。

事業運営の具体的な準備

免許を取得したからといって、すぐに求職者と企業のマッチングができるわけではありません。事業を円滑に進めるための具体的な準備が必要です。

求職者の集客をする

- Webサイト・オウンドメディアの構築:

事業内容、強み、実績などを明確に伝えるWebサイトは必須です。SEO対策を施した求職者向けのキャリア情報や転職ノウハウに関する記事(オウンドメディア)を継続的に発信することで、自然検索からの流入を増やし、信頼性を高めることができます。 - SNS活用:

LinkedIn, Facebook, X(旧Twitter)などのSNSを活用し、求職者向けの役立つ情報発信や、キャリア相談会の告知、成功事例の紹介などを行うことで、潜在的な求職者層にアプローチできます。 - リスティング広告・SNS広告:

「転職エージェント」「キャリア相談」といったキーワードや、特定のターゲット層に絞った広告を出すことで、短期的に多くの求職者を集めることが可能です。

- 転職サイト・求人情報サイトとの連携:

大手転職サイトや求人情報サイトに登録し、求人情報を掲載したり、スカウトメールを送ったりすることで、幅広い求職者にアプローチできます。 - セミナー・イベント開催:

転職セミナーやキャリア相談会、業界研究イベントなどを開催することで、求職者との接点を増やし、具体的な相談に繋げることができます。 - 口コミ・紹介:

質の高いサービスを提供し、成功事例を増やすことで、既存の求職者からの口コミや紹介で新たな求職者を得ることも期待できます。

ただし、立ち上げたばかりで求職者を紹介してもらえるようなコネクションがない場合や、マーケティングの知識が少ない場合は、上記のような集客手法で求職者を集めることはかなりハードルが高いです。

そのため、集客力に課題がある場合は、集客代行やスカウト代行を行っている会社に依頼することも検討してみてください。

求人の準備をする

求職者に紹介する求人の準備も同時に進めることをおすすめします。人材紹介事業では、せっかく集客がうまくいっていたとしても、求職者に紹介できる求人がないと事業が成り立ちません。そのため、求職者を集めるのと同時に、求職者に紹介できる求人案件も確保する必要があります。求人を獲得するためのアプローチは以下の通りです。

- 企業へのアプローチ:

テレアポ、メール、問い合わせフォーム、交流会への参加などを通じて、企業に人材紹介サービスを提案し、求人案件を獲得します。特に、自社の強みや専門性を活かせる業界・職種に特化することで、効率的に優良な求人案件を獲得できる可能性が高まります。 - 求人票の作成:

企業からヒアリングした情報を基に、求職者にとって魅力的な求人票を作成します。仕事内容、求めるスキル、企業文化、福利厚生などを具体的に記載し、応募を促します。 - 企業との信頼関係構築:

単なる求人獲得だけでなく、企業の採用課題を深く理解し、解決策を提案することで、長期的な信頼関係を構築することが重要です。これにより、継続的な求人案件の獲得に繋がります。

- 契約書の準備:

企業との間で、手数料規定や求人紹介に関する契約書を締結します。法務部門や弁護士と連携し、適切な契約書を準備しておくことが重要です。

上記のような方法で獲得した求人は、求職者に質の高い情報が提供できるというメリットがある一方で、時間コストや人員コストがかかります。

自社で求人開拓を行う余力がない創業期の人材紹介会社や部署の場合は、求人データベースの導入や営業代行会社へのアウトソースも検討してみることをおすすめします。

おすすめ記事

1年に1回、行政に報告をする

人材紹介事業者は厚生労働大臣に事業報告を行う義務があります。これは、事業の透明性を確保し、適正な運営が継続されているかを確認するためです。

- 事業報告書の提出:

毎年、所定の様式に基づき、事業年度(通常は4月1日~翌年3月31日)の有料職業紹介事業の状況をまとめた報告書を管轄の労働局に提出します。報告内容には、紹介実績(紹介件数、就職件数、就職率など)、手数料収入、苦情処理状況、個人情報の管理状況などが含まれます。 - 提出期限:

通常、事業年度終了後(例えば3月31日決算の場合)3ヶ月以内(6月末まで)に提出が義務付けられています。提出を怠ると行政指導の対象となったり、最悪の場合は許可取り消しに繋がる可能性もあるため、忘れずに提出することが重要です。

人材紹介免許を更新する

有料職業紹介事業の許可(免許)には、有効期限があります。初めての許可は3年間、その後の更新は5年間です。許可の有効期限が近づいたら、忘れずに更新手続きを行う必要があります。

- 更新申請の準備:

更新申請は有効期限の約3ヶ月前から受け付けが開始されます。新規申請と同様に、要件を満たしているか必要書類が揃っているかを確認し、申請書類を作成します。特に、職業紹介責任者講習の有効期限(5年間)が切れていないかを確認し、切れている場合は再受講が必要です。 - 更新申請書の提出:

管轄の労働局に更新申請書と必要書類を提出します。新規申請時と同様に、審査が行われます。 - 更新手数料の納付:更新申請手数料(1万円)を納付します。

更新手続きを怠り許可の有効期限が切れてしまうと、無許可事業となり、事業を継続できなくなってしまいます。期限管理を徹底し、余裕を持って更新手続きを進めることが大切です。

まとめ:スムーズな事業運営のためには事前の準備と情報収集が必須

本記事では、人材紹介事業を運営するために、国の許可がなぜ必要かという根本的な理由をご説明しました。そのうえで、具体的な取得要件、費用、申請の流れ、そして実際に事業を始める上でつまずきやすいポイント、さらには免許取得後の事業運営における重要なステップまで、網羅的に解説しました。

人材紹介業は求職者のキャリアを支援し、企業の成長を後押しする社会貢献性の高い魅力的なビジネスです。だからこそ、厳格な法規制の下で運営される必要があります。もし、これから人材紹介事業の立ち上げを考えている場合は必ず厚生労働省の認可を受けましょう。

また、人材紹介業は免許を取得してからが本当のスタートです。免許取得後も、求職者と企業の集客、行政への定期報告、免許更新など、継続的に行うべき業務があります。これらを着実に実行していくことで、人材紹介事業の継続的な運営と事業拡大を目標としてみてはいかがでしょうか。

求人データベースBeeは、累計400社以上の人材紹介事業者様に導入いただいております。

創業期の人材紹介会社様の立ち上げ支援実績を多く保有しており、人材紹介免許の申請から集客課題・求人開拓の悩みなど幅広い課題に対してノウハウをお伝えしております。

人材紹介事業の立ち上げに関してお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください!